人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。

2025.08.18

kw+hgアーキテクツが設計した武蔵野プレイス Musashino PlaceDesign:kw+hg architects | 名建築からの学び

みなさん、こんにちは!

mono monoです。

皆さんは東京の武蔵野市にある図書館『武蔵野プレイス』に行ったことはあるでしょうか。

武蔵野プレイスは武蔵野市にある市立の図書館で、東京23区の外れ、多摩市などがある西東京に位置しています。

新宿駅からJR中央線で、吉祥寺駅や荻窪駅を通り過ぎ、武蔵境(むさしさかい)駅を降りるとこの不思議な白い外観が見えてきます。

建物外観 建物の前面には広場がある (撮影: 筆者)

建物窓近景 (撮影: 筆者)

建物は角のない柔らかい形で、コーナー部分や窓が全てが円い形をしています。

建物の外に置かれているイス (撮影: 筆者)

少し歩くと広場には建物と同じ建築家がデザインした椅子があります。

足元はステンレスのシャープなデザインなのですが、やはり建物と同じく有機的なデザインになっています。

地元のお子さんやお父さんお母さんたち、あるいは学校帰りの中高生が建物の前の広場に集まり賑わっていました。

また、時間が遅くなると仕事終わりの社会人の方などたくさんの方がこの建物に集まってきます。

構成としては地下3階、地上4階の7層の建物で、広場からは地上の3層と最上階の4階が少し見えます。

地下1階がメインの開架スペースになっており、地上1階はラウンジのような空間で、カフェや雑誌のブラウジングコーナーなどがあります。

地下2階はティーンズスタジオという名前になっており、自習する場所や卓球をするコーナーなどがあり、地下3階は駐車場になっているようです。

地上1階からは吹き抜けを介して2階の主に子供の図書が集められた空間や、3階の会議室などが配置された空間へと繋がるようになっています。

4階にも会議室などが配置されていました。

こんな図書館が近くにあったら、毎日行くのにな、うらやましいなと思いました。

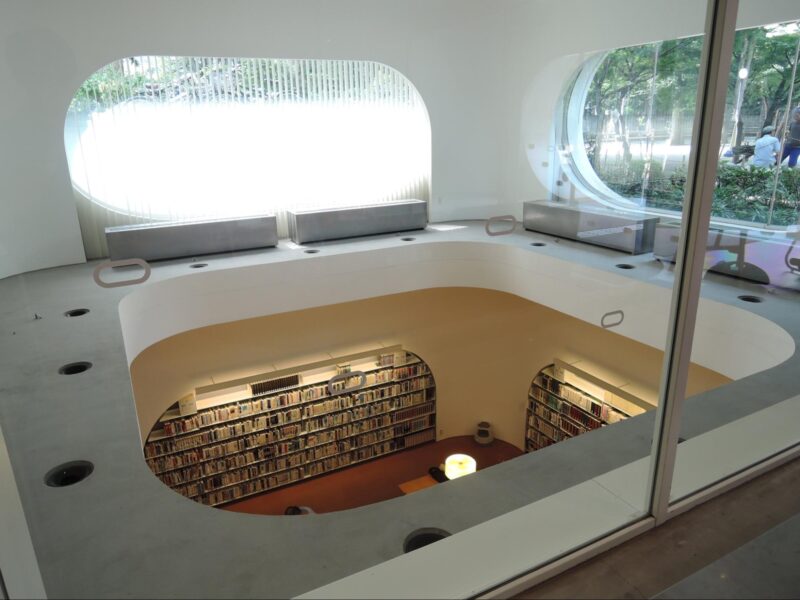

エントランス部分(1枚目の写真の右から2番目の外壁がへこんだところ)から出入りするのですが、ここからはガラス越しに吹き抜けを介して地下1階の様子が見えます。

地下1階がメインの開架スペースになっていて、本を読んでいる人や勉強をしている人が見えます。このように地下1階と地上1階は視覚的につながっていますが、ガラスがはめられることで、音は切って静かな環境が生み出されています。

エントランス部分から見る地下1階 下階の人と視線は合わないようになっている 光の入り具合によってブラインドが下ろせるようになっている (撮影: 筆者)

1階の風除室(外部との緩衝空間として設けられる空間)を通り中に入ると、建物の中なので静かなのですが、程よく人が話す声であったり、食器と食器が当たるような心地よい音が聞こえてきます。

入り口すぐのところにはカフェがあって、コーヒーを飲んだり、簡単な食事をしたりすることができ、またカフェコーナーに置いてある本も読むことができるようになっているのですが、この1階のカフェの音が適度に周囲の部屋や吹き抜けを介して上階に響くことで、静かすぎず適度なノイズが響くような工夫がなされています。

この辺りの音に対する考え方は従来の図書館とはずいぶん違うのではないでしょうか。

私はこの音の環境は、さまざまな年齢層の人が集まる場所として、各々が周りに適度に気を遣いながらも好きなことができる環境としてとても現代的だと思いました。

また、これまでの図書館でも一般的に設けられているような静かな環境で本を読みたい人は、地下1階で本を読めるようになっていますし、外の広場を含めてさまざまなニーズを満たすような設計になっているのではないかと思います。

2階から1階のブラウンジグスペース、地下1階の開架スペースを見下ろしたところ 地下1階と1階との間にはガラスがはめられている (撮影: 筆者)

地下1階では上から木漏れ日を介した柔らかな光が落ちてきます。

地下階に当たるので見上げない限り外の風景は見えないですし、手元に集中できるような空間になっています。

私が行った時は、気づいた時には窓の外が暗くなっていて、思ったより読書に没頭して時間が過ぎていたことに驚きました。

読書、あるいは勉強などに集中しやすい環境になっているのではないかと感じました。

また、ときより視線を上げると上階の窓を介して緑が見えたり、木漏れ日を感じることができます。私は何か守られた場所というような印象を受けました。

空間は人にさまざまな感覚を与えるので不思議です。

この図書館にはこのようにカフェがあったり、雑誌をブラウジングできるコーナーがあったり、集中して本を読むスペースがあったりと、図書館にまつわるさまざまな空間が用意されています。

また、それらの空間同士は廊下でつなげられたりするのではなく、それらが程よい距離感でつかず離れずで繋がっているところが大きな特徴です。

具体的にはたくさんの部屋が「たて」に「よこ」につながるイメージを持っていただくと良いかもしれません。

実際に設計者のkw+hg architectsさんも建築物のコンセプトとしてセルの集まり、つまり部屋の集まりとして説明をされています。

歩くと、吹き抜けを介して上の空間が見えたり、下の空間を覗けたり、どんどん空間がつながっていく楽しさがあります。

わたしは雑誌などが置いてあるブラウジングルームを見たり、地下に降りてどんな本があるんだろうと歩き回っては気になった本を読んだり、魅力的な階段を眺めたり、丸い開口部を介して見える風景を眺めていました。

階段 (撮影: 筆者)

この図書館は訪れることで初めて、音の環境のことや視覚的な空間のつながりを知ることができると思います。

ぜひ一度行ってみてほしい図書館のご紹介でした!

.jpg)

が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)

.jpg)