人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。

2025.08.29

人生を豊かにする建築の見方──第3回 じっくり見る 観察のためのヒント 水谷元

建築の見方を学ぶ連載、「人生を豊かにする建築の見方」の第3回をお届けします。案内人は「建築を楽しめるようになると人生が豊かになる」と語る建築家の水谷元(みずたに・はじめ)さん。今回はぐっと建物に近づいて、注意深く観察するための考え方について綴っていただきました。

======

建築の空間体験を実感する時、まずはその場に身を置いた印象から始まります。外部から対象の建築を捉える時、全体のボリューム感、屋根の形状や勾配と張り出した軒先、壁や開口部の構成などにまずは目が行きます。内部空間であれば、床、壁、天井のスケール(寸法)感が、身体を包む空間全体との関係によって印象が決まるでしょう。私たち設計の実務者も、まずは大まかにそれらを検証するために模型を使って検討します。業務の段階でいうと、主に基本構想で行う作業です。

さて、空間の印象というのはそれだけで決まるわけではありません。また、あくまで大まかに抽象的に検討された建築の”カタチ”は、それだけでは実際の建築物として成立させることはできません。スイスの建築家ぺーター・ツムトア(ピーター・ズントー)が「物と物との接合によって成立するという建築の原則」と語っているとおり、建築を成立させるための素材とその特性、それらをどのように接合するのかを具体的に設計しなければ、現実の世界に建築が立ち現れることはないのです。

ひと通り、建築の外観や周辺環境への振る舞い、内外部空間での空間体験を味わったら、次は構造に注目してみましょう。なぜ、構造なのかというと、まずは建築を立体造形物として成立させるための根本であり、構造それぞれに基本的な特性があるからです。まずはそれぞれの基本的な特徴を捉えていきましょう。

木造は住宅や店舗などの比較的小規模なもの、鉄骨造、鉄筋コンクリート造は中・大規模なものに耐力上、向いています。2025大阪・関西万博の大屋根リングでご存知かとは思いますが、現在は技術の発達で大規模な木造建築が可能となりました。しかし、社会に浸透するにはまだ時間が必要になるでしょう。

また、立地する場所や建築の用途によって、耐火不燃性能が求められることもありますので、木造や鉄骨でも不燃材で覆われている場合が多いです。ここではせっかくですから、建築を成立させている構造の”らしさ”を味わうことにします。

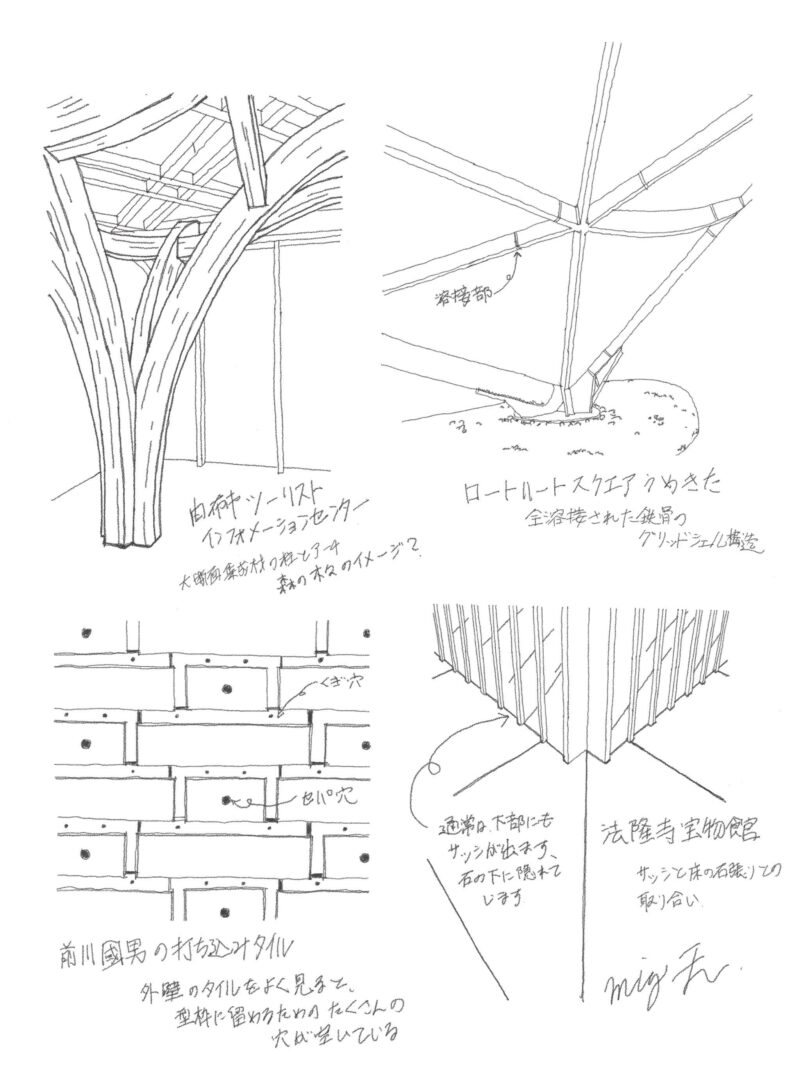

さまざまな建築のディテール(絵:水谷元)

木造の建築物は、日本において在来工法と言われる工法で柱と梁によって組み立てる軸組で基本的に構成されます。シンプルですが、依頼主の思いやその場にしか成立しないような空間体験を体現するために、様々な組み方が設計者により考案され、実現されてきました。多少マニアックでありますが、それぞれの部材の接合に着目して見てみると、丁寧な設計と施工に感動し、その奥深さに感銘します。住宅だけでなく、地域の集会所など公共の木造建築物も多くあるので、立ち寄ってみてください。

また、木という素材は柔らかく馴染み深い素材ですから、小さな建築ほどより身体性を感じることができるでしょう。鉄骨造も基本的には木造と同じく軸組で構成されますから、同じように構成や接合部に感心しますが、鉄という素材の特性上複雑な形状にも対応しやすく、より大規模でダイナミックな空間が感じられるものが少なくありません。

鉄筋コンクリート造は、引っ張りに強い鉄筋、圧縮に強いコンクリートという特性上、仕上りはコンクリートになります。内部の鉄筋は見えませんが、今では当たり前になった打ち放しコンクリートといえば、少しでも建築に詳しい人であれば安藤忠雄さんが思い浮かぶと思います。プリンのように型枠にコンクリートを流し込んでつくる構造ですから、木造や鉄骨よりも自由な造形が可能なことも鉄筋コンクリート造の特徴です。今では当たり前になった打ち放しコンクリートですが、ツルツルした美しいコンクリートは、70年代初期では当たり前でありませんでした。当時は型枠普通ベニヤ板しかなく、安藤さんは型枠に塗装で皮膜し、表面を滑らかにすることを思いつきます。それが後のコンパネ(型枠板に樹脂を塗装したもの)の普及に繋がります。70年代初期以前の打ち放しコンクリートの建築と今の打ち放しコンクリートの建築を見比べてみてください。また、型枠板はセパレーターや釘で固定しますが、型枠の割付けだけでなく、セパレーターを外した後に残る「セパ穴」や釘跡の配置まで拘ってデザインするのも安藤さんの特徴です。

また、鉄筋コンクリートであっても外壁にタイルなどで仕上げをすることがあります。建築家の前川國男は、型枠にあらかじめタイルを張っておく「打ち込みタイル」という工法を考案しました。前川建築後期の建築で多く採用されており、タイルをよく見てみるとセパレーターを通す穴が空いていることが分かります。

ここまで、構造の話をしてきましたが、仕上げも重要です。市街地や不特定多数の人が利用する施設では、防火耐火のために構造の上にボードなどで仕上げを行わなければなりません。ペーター・ツムトアの話をしましたが、空間を構成する基本的な要素である、床・壁・天井のつなぎ目のディテールをどのように納めるのか、実はそれぞれ設計者の個性や素材に対する意識が現れます。例えば、床と壁にタイルや石が張ってあるならば、目地が揃っているか、揃っていなくても計算された美意識が宿っているのか、揃っていなければどのような意図があるのかを考えるのも楽しいです。工業製品は厳密に寸法が管理されていますから、どのような割付をし、空間にどのような影響を与えているのかを考えてみましょう。

また、床と壁のつなぎ目の隙間を隠したり壁を保護するために使用される巾木の有無、巾木がないならばどのように納めているのかも見てみましょう。天井と壁のつなぎ目も同じです。特に天井と壁はそれぞれ収縮や膨張などで動きが異なりますから、つなぎ目の納め方は繊細です。目地を通して壁と天井の間に隙間を作って逃げているのか、突きつけているのであれば、天井と壁の間にどのような処理がされているのかを見てみましょう。

建築にはさらに空間を構成する様々な要素が存在します。吹き抜けがあれば手すりを設けなければなりません。階段もあります。体と空間が一体になるような感覚をもたらしてくれる極めて抽象的な空間であれば、できるだけ部材の存在感を消したいと思います。階段の踏み板や手すりはできるだけ薄く細くしたい。しかし、軋んだり、たわんだりしてはいけません。また、建築は直に触れる場所が実は多くありません。手すりは建築と身体との数少ない接点です。触り心地が良くて、握りやすくなければなりません。実用性や必要な耐力を満たしながら、理想の意匠を追求した痕跡が宿ります。繊細でありながら体を委ねられるようなしっかりとしたものほど、どのような構造になっているのか気になります。その秘密が目視で確認できるものもあれば(それでも私たちは裏を覗いたりと怪しい行動をしますが……)、目視では確認できない内部構造が存在するものもあります。経験があればある程度の想像はつきますが、そうでない場合は気になってしょうがありません。いくつになっても「分からない」というものはワクワクするものですが、一旦はスケッチを描きながら自分で考えてみましょう。

それでも分からなければ、雑誌や設計者の作品集などでディテールを確認してしょう。回答が合っていれば嬉しいものですが、もう一歩進んで「自分ならこうする!」というのを検討してみるのも楽しいです。

建築の実務という世界は広大でとても深く、一生では理解し切れないものですが、技術は確実に進歩し、未来に進んでいます。しかし、先人たちの仕事を細かく理解することは、私たちはもちろん、社会を確実に豊かにしてくれます。

(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)

水谷元(みずたに・はじめ)

1981年兵庫県神戸市生まれ/福岡県福岡市の能古島育ち/九州産業大学にて森岡侑士に師事し、2004年に中退/2011年よりatelierHUGE主宰、2020年より水谷元建築都市設計室/著書に『現在知 Vol.1 郊外その危機と再生』(共著:NHK出版)、『地方で建築を仕事にする』(共著:学芸出版)、『臨海住宅地の誕生』(編集協力:新建築社)、日本建築学会2018年-2019年『建築雑誌』編集委員、九州大学『都市建築コロキウム』2020年前期非常勤講師

.jpg)

が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)

.jpg)