人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。

2025.07.29

人生を豊かにする建築の見方──第2回 空間を味わう 水谷 元

建築の見方を学ぶ連載、「人生を豊かにする建築の見方」の第2回をお届けします。案内人は「建築を楽しめるようになると人生が豊かになる」と語る建築家の水谷元(みずたに・はじめ)さん。建築ならではの楽しみ、空間を味わう醍醐味について書いていただきました。

======

建築は土地に縛られているものなので、その場所でしか味わえない芸術のひとつといえます。ここで芸術という言葉を使ったのは、敷地の形状や大きさ、建築と敷地を囲む都市環境や自然環境、設計監理依頼主からの様々な要求、社会や時代からの要請に答えることはもちろんのこと、建築は積み重ねの中で育まれた知性や感性と技術をもった設計者の創造性が必要とされる創造的行為だからです。

建築家はオーケストラの作曲家・指揮者のような存在ですが、設計事務所のスタッフ、構造設計、設備設計、様々な専門家、建材の開発に関わる皆さん、現場監督や職人の皆さんなど、実に多くの人が携わることによって成立するのが建築ですから、総合芸術と言えるでしょう。

建築という文化のインフラはカメラが登場して以来、長く写真が担ってきました。テキストとセットで雑誌への掲載などを通して近代以降長く建築文化を育んでいました。スイス人でフランスで活躍した近代建築の巨匠ル・コルビジェがまだ実績のなかった時代、自ら雑誌「レスプリ・ヌーヴォー」を編集発行していたのは有名な話です。また、インターネットの登場以降、進化は進み、動画も手軽に撮影できるようになり、SNSなどを通して建築文化に気軽に親しめるようになりました。

しかし、やはり建築の魅力はその場所、その空間に身を置く空間体験にこそあります。建築はどうしても土地に縛られた不動のものなので、本当の魅力を知るためには、その場所を訪れる必要があります。「空間を味わう」というテーマに対して、具体的な建築を上げずに、広く大きく抽象的に語ることもできるのですが、私自身の体験を通してより具体的に語る方が建築の魅力や楽しみ方をお伝えできるかと思いますので、大好きな建築をひとつ紹介したいと思います。

2024年に他界した谷口吉生が設計した、東京都の上野公園に位置する法隆寺宝物館(1999年)です。法隆寺宝物館は東京国立博物館の敷地内の北西に位置しています。

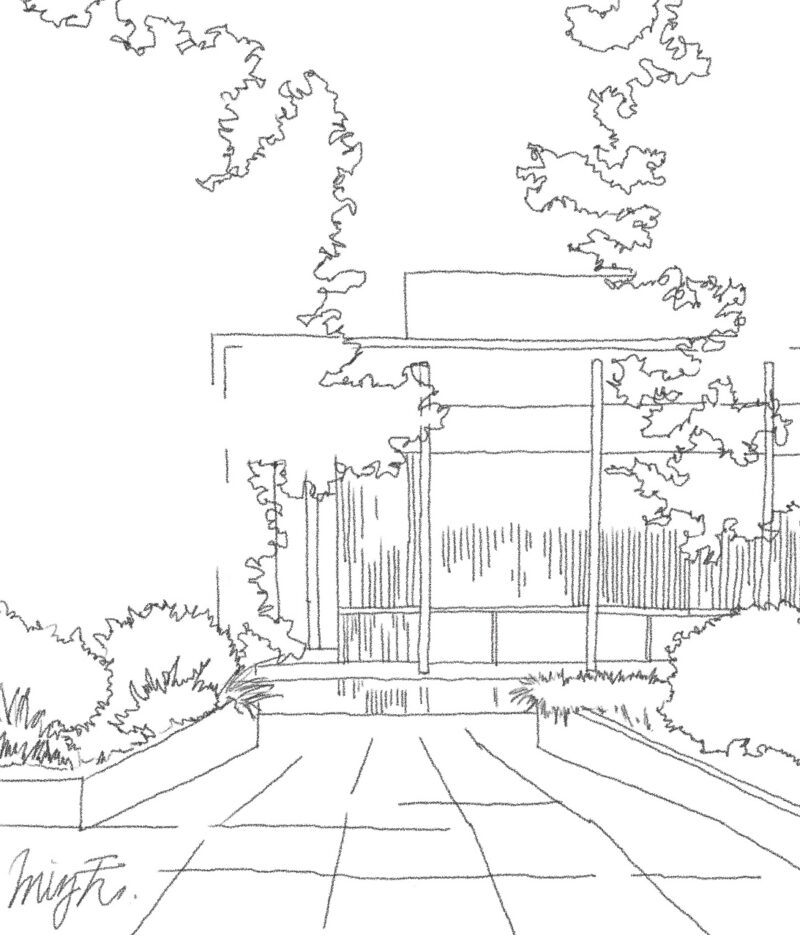

法隆寺宝物館のアプローチ(絵:水谷元)

東京国立博物館のメインエントランスを抜けたら、左側に向かって林の中を抜けていきます。新緑の季節には青々とした木々の木漏れ日の下を通り、しばらくすると少しずつ建築の姿が見えてきます。薄い門型のフレームの大きな庇、それを支える細い柱。繊細なディテールの開口部とルーバー。堂々とした建築だけど、大きさは控えめに見えます。

建築の前方に置かれた静かに揺れる水盤に建築が写り込み、水平垂直の美しいプロポーションが際立っています。歩いてきた道をそのまま真っ直ぐに進むことはできません。水盤を前に右に曲がります。水盤の手前にはベンチが用意されています。水盤の奥に佇む凛とした建築をベンチに座ってしばし眺めてみましょう。水盤やガラスに映り込んだ風に揺れる木々、アプローチやエントランスホールを行き来する来訪者。人だけでなく、自然も含めた様々なアクティビティの風景にしばし時間を忘れます。ベンチから腰を上げて、道なりに水盤に浮かぶアプローチを歩いていきます。

正面にエントランスが見えてきます。エントランスも正面からは入れません。薄い庇の下に置かれた、控えめに「法隆寺宝物館」と書かれた黒い壁の脇に回って入館します。吹き抜けの高い天井のトップライトから優しい光が降り注ぎます。肌色の品の良いライムストーンの石張りの壁を光が撫でています。吹き抜けに浮かぶ階段の踊り場に、鑑賞し終わった来館者が降りてくるのが見えます。

グレーを基調とした優しい空間には、マリオ・ベリーニのデザインしたえんじ色の革張りの椅子「Cab 413」が空間に映えています。せっかくですから、少し腰掛けてみましょう。正面には先ほど歩いてきたアプローチを望むことができます。天井の高いエントランスホールですが、正面の日本の障子や格子のようなルーバーで構成されたガラス面は、程よい高さに風景を切り取っています。水盤の向こうからこちらに向かう人びとや水面や緑を望むことができます。

効率的な動線の機能ではなく、アプローチそのものを魅力的な空間体験に昇華する。所々にそこでしか味合わないシーンを用意する──。移動によって変化していく景色や空間の展開を「シークエンス」と言いますが、谷口吉生の得意とする卓越した設計の魅力のひとつです。

椅子から立ち上がり、展示空間に入りましょう。先ほどの明るい空間とは対照的に、薄暗い空間に仏像などの宝物が並びます。オリジナルの展示ケース、宝物を照らす緻密に計画配置された照明と繊細な光──。薄暗い空間に宝物が浮かぶ空間は、ひとつひとつの作品に鑑賞者が集中できるよう、また、宝物ひとつひとつを尊重した設計です。

順路に導かれて宝物の鑑賞を終えると、ルーバーを通して柔らかい光の差し込む休憩室にたどり着きます。程よい光が暗い空間から明るい空間の合間に目を慣らしてくれます。

エントランスホールに戻るための階段が目に入ってきます。ルーバーの向こうに見える美しい緑を脇目に階段を降ります。踊り場で一度、振り返ってみましょう。薄い踏み板、ガラスの手摺壁と手摺は非常に繊細なディテールです。美しい階段にしばらく見惚れます。さらにゆっくりと降りていくと、最初のエントランスホールに戻ってきます。来た道を逆にエントランスホールのガラス越しに水盤とその先の緑を眺めながら帰路に着きます。

最近の美術館や博物館は、地域のコミュニティセンターの役割を担ったり、まちと連続したおおらかな空間で、順路を問わない都市や市民に対して極めて開放的な建築が多いです。ここまで「法隆寺宝物館」の空間体験の解説を読んでくださればお分かり頂けるとかと思いますが、「法隆寺宝物館」は外部のアプローチから帰路に至るまでのシークエンスが、極めて緻密に設計されています。国宝の宝物を公開すると同時に、厳重に保存管理するための施設です。アプローチからの建物全体の印象は門型のフレームの薄い庇や細い柱、繊細なディテールの開口部により軽快な印象を受けますが、法仏を保存管理するためのライムストーンの石張りに包まれた空間は鉄筋コンクリート造で、極めて強固に設計されていますが、内部から外部、内部の明暗を逆手に取った空間体験を設計しています。

複雑な用途もなく、構成もシンプルな建築ですが、来館から帰路に至るまでの体験は非常に濃密です。まさに、総合芸術としての大文字の「建築」を体験できる建築のひとつと言えるでしょう。

余談ですが、谷口吉生の父である谷口吉郎が設計を手掛けた東洋館(1968年)も、東京国立博物館の同一敷地内に建っていますので、こちらと見比べるのも一興かもしれません。

(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)

水谷元(みずたに・はじめ)

1981年兵庫県神戸市生まれ/福岡県福岡市の能古島育ち/九州産業大学にて森岡侑士に師事し、2004年に中退/2011年よりatelierHUGE主宰、2020年より水谷元建築都市設計室/著書に『現在知 Vol.1 郊外その危機と再生』(共著:NHK出版)、『地方で建築を仕事にする』(共著:学芸出版)、『臨海住宅地の誕生』(編集協力:新建築社)、日本建築学会2018年-2019年『建築雑誌』編集委員、九州大学『都市建築コロキウム』2020年前期非常勤講師

.jpg)

が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)

.jpg)

.jpg)